日本酒を語る上で外せないのが「地酒」の存在です。個性豊かで土地ごとの違いを楽しめる地酒は、日本酒ファンを中心に大きな人気を集めています。

ただし地酒にはたくさんの種類があるため、細かな違いを明確に理解している方は少ないでしょう。

そこでこの記事では、地酒の魅力や特徴について詳しく解説していきます。この記事を読めば、地酒について理解が深まり、より一層地酒を楽しめるようになるでしょう。

地酒は日本酒の一種であり、特定の地方で造られるお酒のことを指します。具体的には、全国規模で流通している大手メーカーの日本酒や古くから日本酒の産地として有名であった灘や伏見以外で造られたお酒のことを言います。

ただし地酒という言葉に明確な定義はないため、ざっくりとした表現で使われることが多いです。基本的には「その土地で作られる代表的な清酒」のことであると捉えておいて構いません。

地酒は地域ごとの特色が表現されており、場所や銘柄ごとに個性的な味わいをしているのがポイントです。その土地ならではの味わいを楽しめることから、熱狂的な日本酒ファンに愛されやすい傾向にあります。

地酒には地域によって甘口のものから辛口のもの、旨口のものから淡麗なものといったように、さまざまな種類があります。これはその土地ごとに伝統技術として伝わってきた日本酒の製法がそれぞれ違うことに加え、土地ごとに造られる酒米や水の特性に違いがあるためです。また地酒は、その土地の“名産品”に合わせた味わいのものも多いのが特徴です。

例えばお米の名産地であれば、素材の味を生かした純米酒がよく造られています。海鮮がよく獲れる海辺の地域では、海鮮に合わせて美味しい淡麗な味のお酒が造られていたりします。このように、地酒には土地ごとの魅力があり、地元民やその土地を訪れた観光客などに愛されています。

ただし地酒が流行ったのは、実はここ50年あまりの出来事であり、かつては地酒というとややランクの低いお酒の扱いでした。全国区で有名な銘柄に比べ、小規模の酒造で造られるお酒はどうしても質が劣ることが多く、昭和の半ばごろまではあくまでも地元の人が日常の食卓でただ飲むためのお酒に過ぎなかったのです。

この流れを変えたのが1970年ごろに訪れた「地酒ブーム」です。この頃になると温度管理などの醸造技術が発展し、小規模酒造でも質の良い清酒を造れるところが増えてきました。そして、それぞれの酒造による違いがうまく個性となってお酒に表現されていき、日本酒ファンの心をくすぐったのです。地酒ブームを迎えたことで、かつての「酔うためのお酒」が「味わうためのお酒」に変わり、お酒の品質や味わいにこだわりを持って製造する酒造も増えていきました。

かつては全国区のお酒よりも格下扱いだった地酒ですが、現在ではそのイメージは払拭され、むしろ価値があるものと捉える方が増えています。

「地酒は日本酒と何が違うの?」と感じている方も少なくないでしょう。地酒という言葉には明確な定義がないので、地酒と日本酒はしばしば混同して使われることがあり、飲食店の注文時などに迷ってしまう場合があるかもしれません。

簡単に説明すると、地酒は日本酒(清酒)の一種だと言えます。基本的には地元に根付いたお酒のことを指し、「日本酒の個性による違いが表現された、日本酒ファンが好むお酒」といったイメージで語られることが多いです。また全国になかなか流通していない、珍しい銘柄なども地酒を代表するものだと言えます。

もし酒販店や飲食店で「地酒」と書かれている銘柄を見つけた場合、もしかしたら普段はなかなか入荷しないような珍しい銘柄かもしれません。日本酒ファンの方は、ぜひ地酒を見かけたら挑戦してみてください。

地酒は、基本的には各地域の小規模〜中規模な蔵元が製造しているお酒となります。そのため大手のメーカーが造るお酒に比べ、生産量が少ないのが特徴です。特に手絞りなどに拘って造られている銘柄の場合、年間で造られる生産量が限られていることが多いです。

生産量の少ない地酒は、当然ながら流通量も少なくなります。中には“幻のお酒”と呼ばれるような希少価値の高い銘柄もあります。レアな銘柄は抽選販売や先着順の販売になることも多く、中には定価に比べて何倍もの値段で流通しているようなボトルもあります。

もし貴重な地酒を手に入れられる・飲める機会があれば、非常にラッキーだと言えるでしょう。希少なボトルはそれだけ価値があるため、もし飲まない場合は買取査定に出すことも検討してみてはいかがでしょうか。

リンクサス日本酒買取詳細ページはコチラ

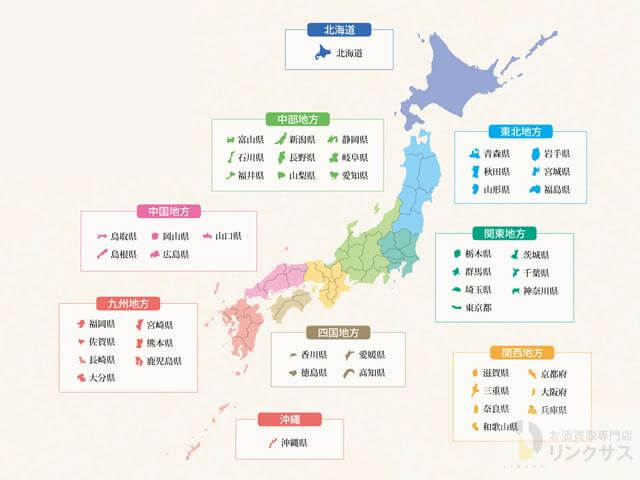

日本酒(清酒)は、日本の47都道府県の各地で造られています。ただし地方によってその生産量は異なります。

清酒の生産量が多く、お酒が有名と言われる県は以下の通りです。

・2020年度清酒製造数量:93,599kl

日本酒を語る上で外せないのは兵庫のお酒です。兵庫県には灘エリアなどお酒造りで有名な場所が多く、生産量だけでなく酒造そのものの数も多いです。なお兵庫県には灘だけではなく地域ごとに9つの酒造組合があり、地域や蔵元によってさまざまな味わいのお酒を堪能できます。

兵庫には全国区で有名な「白鶴」のメーカーがあるほか、「奥丹波」や「仙介」、「剣菱」といった歴史が長く老若男女に愛され続けているブランドがたくさんあります。

・2020年度清酒製造数量:59,975kl

兵庫県に次ぐお酒の産地として有名なのが京都府です。兵庫同様に歴史の長い蔵が多く、何と室町時代にはすでに酒造りが行われていたと言われています。特に京都府の中でも、伏見のお酒は非常に有名です。伏見以外でも京丹後や宮津、福知山、山城など多くの場所で酒造りが行われています。

「蒼空」や「澤屋まつもと」といった銘柄があります。

・2020年度清酒製造数量:28,693kl

3番目に清酒の生産量が多いのは新潟県です。米と水が美味しい新潟県は、適度な寒さもあり日本酒造りに適した条件が揃っています。素材を活かした淡麗で上質なお酒が多く、特に「久保田」や「八海山」といったブランド酒が有名です。もともとは辛口のお酒が多い土地でしたが、近年ではフルーティーさを打ち出した銘柄も増えてきています。

・2020年度清酒製造数量:15,189kl

4位は埼玉県です。関東地方が酒どころであることに意外さを感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、埼玉県には荒川や利根川など豊富な水源があり、これらの水を活かして造られるまろやかな口当たりのお酒が多いのが特徴です。東京などの都心から訪れやすく、小旅行で地酒を堪能するといった方も多いです。有名な銘柄には「花陽浴」や「鏡山」、「神亀」があります。

・2020年度清酒製造数量:12,589kl

秋田県には美味しいお米が多く、その味を活かした美しい味わいのお酒が多いです。雪解け水が軟水となり、それを仕込み水として使うことで淡麗な味わいを作り出しています。創業100年以上を超える老舗の蔵元も多く、伝統技術を活かした美味しいお酒がたくさんあります。有名なのは「新政」や「花邑」、「雪の茅舎」などです。

先ほど、お酒は各地で造られるが地域ごとに特色が異なる、とお伝えしました。ここからはお酒が有名な地域と、その土地で造られるお酒の特徴について述べていきます。ぜひお気に入りの地酒を探す際の参考にしてください。

兵庫県の灘は、酒米として有名な「山田錦」の生産量が全国1位となっています。さらに名水百選にも選ばれた六甲山からの「宮水」が非常に有名であり、ミネラルを豊富に含んだ辛口のお酒がよく造られています。

ガツンとくる荒々しさは、しばしば「男酒」と称されることもあるほどです。老舗酒造も多く、経験豊富な杜氏がたくさんいる場所でもあります。

日本一の酒どころ灘五郷。「男酒」と呼ばれる力強さはお江戸の老舗蕎麦屋御用達。その秘密は酵母を活性化させ発酵を進める中硬水の「宮水」。六甲山系花崗岩地帯からの鉄分を含まない伏流水が、Ca, Mgが主成分の貝殻を多く含む地層を通って湧き出す。軟水の国にあって特徴的な酒造水に。#美食地質学 pic.twitter.com/tPYl7zsDpJ

— 巽好幸 (@VolcanoMagma) January 31, 2021

京都伏見のお酒は名水「御香水」をもとに造られます。きめ細やかな口当たりが特徴であり、新酒は甘口に仕上がります。灘のお酒が男酒と言われるのに対し、伏見のお酒は「女酒」と言われます。

京都は観光地としても栄えており、国内はもちろん海外からの観光客も多いです。まろやかで上質な京都のお酒は、海外の方へのお土産としても親しまれています。

伏見の御香水

良質な地下水に恵まれた、伏見の名水❗️「名水のあるところに銘酒あり」

灘の男酒に、伏見の女酒…

と言われるように、伏見の水で作られた酒は、柔らかく甘みのあるのが特徴です?酒蔵が立ち並ぶ、風情ある町を歩くのも、また楽しい? pic.twitter.com/bU45ZKsKQc

— n-piero (@npiero1) May 29, 2019

日本三大酒どころとして数えられるのが、灘・伏見に並んで広島県の西条です。もともとは日本酒造りに向かない軟水が湧き出る地域でありましたが、それを逆手に取った軟水での醸造方法が確率されたことで日本三大酒処の地位を確立させました。西条には日本で唯一の「酒類総合研究所」があり、日本酒産業の発展にも貢献しています。

西条の日本酒は軟水を活かしたスッキリと辛口の味わいです。

日本酒好きなら間違いなく広島に行って堪能すべし。

西条の地酒は間違いなくうますぎる! pic.twitter.com/wkMlOuPpW6— キエーボ (@chievodeportivo) October 8, 2021

新潟は「五百万石」などの酒米が有名です。そして雪深い時期にじっくりと発酵させてお酒を造るのが特徴です。じっくりと醸されることにより、非常にキリッとした凛々しく淡麗な辛口のお酒が多いです。なお新潟県の中でも地域によって酒造りに若干の差があるので、飲み比べを楽しめる場所でもあります。

新潟日本酒きき酒セット?淡麗辛口こまやか?淡麗辛口かな~あーいいかも~?淡麗辛口華やかな香りこのなかではどしっとしてる?大ヒント!どれもおいすぃー! pic.twitter.com/Qmv0k51Avn

— kinjyu@マスク!手洗い!3密回避!お食事中はお静かに!??? (@kinjyu) June 22, 2019

長野県は酒造数が非常に多い土地であり、日本有数の酒処として知られています。小規模な酒造が多く生産量で見るとさほど多くありませんが、その分希少価値の高い銘柄が多いことも特徴です。

なお日本酒の酒米といえば全国的には山田錦が有名ですが、長野県では「美山錦」を使ったお酒もたくさん造られています。美山錦の特徴として、やや派手な吟醸香がありながらも軽くスッキリとした飲みやすい味に仕上がることが挙げられます。

「ドゥー」サケ エロティック生酛

長野の小布施ワイナリーの日本酒コルクを抜きます

これはー?美味いっ?瑞々しい洋梨、美山錦の辛み、バランスがエロティック❗️

って、何度か呑んでるお酒。でも小布施のワインを飲んだことないので飲んでみたい? pic.twitter.com/raVG1E7wis

— みちねこ (@michinecoo) April 13, 2019

ここまで日本酒の地酒をたくさん紹介してきました。しかし地元に根付いたお酒というのは、実は日本酒だけではありません。

例えば近年注目を集めているのが地ビールです。大手メーカーではなく小規模なブルワリーで造られる個性的なビールは「クラフトビール」とも呼ばれ、ここ数年で大きなブームとなっています。同様に地ワインも人気があり、特に長野県産など原料となる葡萄の美味しい地域のものは有名です。

また鹿児島など九州地方南部になると、焼酎づくりが非常に盛んです。九州南部は日本酒の消費量・生産量よりも焼酎の消費量や生産量の方が多く、九州で地酒と言えば焼酎を思い浮かべる方も多いです。

そのほか日本ならではの「国産ウイスキー」も世界から大きな人気を集めています。北海道の「余市」や宮城県の「宮城峡」、愛知で作られる「知多」など、地域の特色を活かして造られるアルコール飲料にはさまざまな種類があります。

これらのアルコールはお土産や贈り物としても人気があります。ぜひチェックしてみてください。

日本酒の中でも、特に個性を楽しめる「地酒」を紹介しました。地酒は地域や銘柄によって個性もさまざまなので、ぜひ飲み比べて違いを堪能してみてください。