ブランデー買取はこちら

「ヘネシー」、「レミーマルタン」という名を聞いたことがありませんか?

ヘネシー、レミーマルタンはコニャックというお酒の最高級ブランドです。

そんなコニャックは「ブランデー」の一種であり、フランスを代表する三大ブランデーの1つで、世界中で知られているお酒です。

ブランデーの中でもコニャックは、限られた地域の中で特有の土壌を持つ生産地と厳しい条件を満たし選定されたぶどう品種が使われ、樽や蒸留器、製造方法に至るまで厳しく決められています。そういった幾つもの厳しい基準や条件をクリアしてできるのコニャックです。

また、コニャックは300年以上も続く長い歴史と伝統のお酒であり、その味や香りから背景にある歴史や伝統までも味わうことのできるとても貴重なお酒でもあります。

このページを見てもらえれば、コニャックに使われているブドウや産地、蒸留や熟成などの製造方法、歴史、有名コニャックブランドなどコニャックに関することが理解できます。

更には、おさえておくべき銘柄や価格、味、飲み方に至るまで幅広い内容になっています。

見ていただくとコニャックの知識はさることながら、コニャックへの興味や味わいが格段に増すと思います。

コニャック造りに使われるブドウは甘さが少なく酸性が強く、強い酸性を持つブドウから造られるワインは蒸留に適しているとされています。

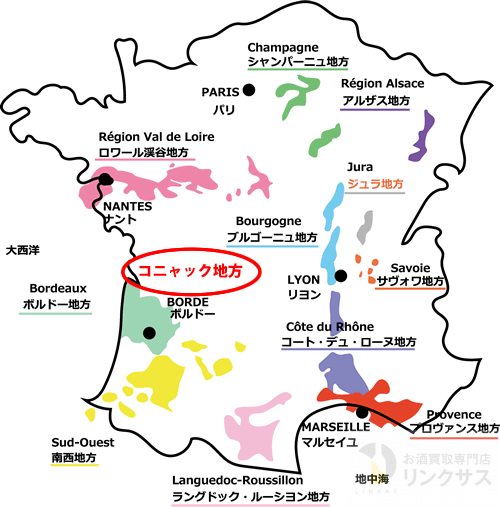

そもそもコニャックという名は、生産国であるフランスのシャラントという県(ワインで有名なボルドー地域の北側)にコニャックという町があり、コニャックの町が発祥のお酒なのでコニャックという名になったのです。

そのコニャックの町やその周辺地域の限られたブドウ畑で生産されたブドウだけが、コニャックに使われているのです。

白ワインで使われいるブドウの主な品種は3品種です。

その中でもユニブランはコニャックにあるブドウ畑のほとんどで作られています。

以上の3品種以外にも、

なども使われています。

コニャックという場所は、パリの南西、ボルドーの北側にあります。

コニャック一帯は約79,000ヘクタール(7億9千万平方メートル)に渡るブドウ園があり、コニャックのワイン産地はボルドーのワイン産地に次いでフランスで2番目に大きい産地です。

1909年にその一帯が6つのエリア(産地)に分けられ、コニャック地方で育てられたブドウの品種を使ったものだけがコニャックと定められました。

6つのエリアにはその土地が持つ特有の土壌があり特徴があります。

6つのエリアそれぞれに土壌の特徴があります。

ブドウを育てるにあたり土壌の性質は味に影響を与える重要な要素であり、それはコニャック造りにも大きく関わってきます。

中でも特筆すべき特徴は石灰岩の存在です。海に面した一帯は長い歴史の中で海洋堆積物が層となった土地であるため、石灰岩を多く含んだ土壌となっています。

石灰岩がコニャック造りに適している主な理由は2つあります。

1つ目は、十分な水分を維持しながら、排水性にも優れていることです。

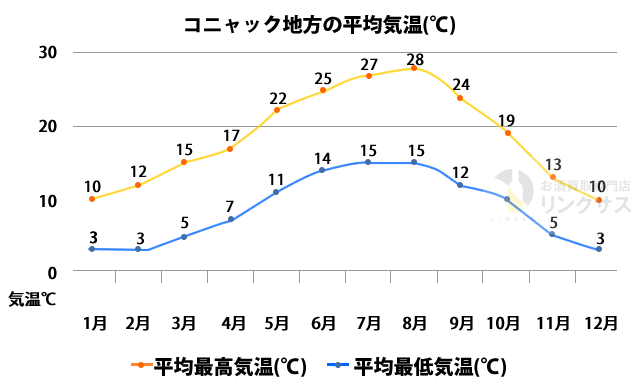

フランスのこの地域は温暖な気候にあり、春と夏の間は暑く乾燥するため、ブドウの深い根が十分に水分を保つことが非常に重要になります。根は25メートルくらいの深さまで成長するため、ブドウをしっかりと成長させるには、水を一定に供給する能力が最も重要になるのです。

2つ目は、酸味の強いブドウが育つことです。

ブドウの酸含有量は熟成過程において重要な要素になるので、良いコニャックを生産するために不可欠なのです。

| 産地(エリア) | 面積(ha) | シェア(%) | 特徴 |

| フィンボア | 31,200 | 43% | 粘土、石、石灰岩の混合土壌 グランドシャンパーニュとブレンドされることが多い |

| プティット シャンパーニュ | 15,250 | 22% | 石灰岩を多く含んだ湿った土壌 |

| グランドシャンパーニュ | 13,250 | 17% | 丘陵地帯、豊かな石灰岩を有した土壌 最高級コニャック産地 |

| ボン・ボア | 9,300 | 12% | 粘土、石灰岩、砂の混合土壌、熟成が早い |

| ボルドリー | 4,000 | 5% | 石灰岩と粘土質の土壌 |

| ボワ・オルディネール | 1,066 | 1% | 多くが砂の土壌。 熟成が早く、独特の風味を持つ。 |

シェア17%

最高級コニャックの産地。

コニャック地方の中央部にあり、面積が34,700ヘクタール。そのうち13,250ヘクタールがブドウ園。

丘陵地帯で、土壌は石灰岩をとても多く含んでいます。

石灰岩を多く有しているため、コニャック造りに適した土地と言われています。

グランドシャンパーニュで育ったブドウで造られるコニャックは最高品質のものとされています。

ここで造られるコニャックは長期熟成されたものが有名で、長期熟成による複雑かつ深い味わいと香りを生み出します。

シェア22%

グランドシャンパーニュの南側を囲うように広がっており面積65,600ヘクタールの内、15,250ヘクタールがブドウ園。

グランドシャンパーニュと同じく石灰岩を多く有した土壌。川が流れおり、夏でも土壌が乾燥せず湿っている。

シェア5%

面積が約12,500ヘクタールで、ブドウ園は4000ヘクタールと小さい産地。土壌は石灰岩と粘土が混合した土地。

シェア43%

面積は350,000ヘクタール、そのうち31,200ヘクタールがブドウ園で、シェア・面積とともにエリアで一番大きい。

粘土、石、石灰岩の混合の土壌。

上記の3つの産地よりも石灰岩は少ないものの、グランドシャンパーニュの石灰岩に似た性質を持つところがあり、グランドシャンパーニュのワインとの相性が良いとされブレンドされることが多い。

シェア12%

面積は370,000ヘクタール、そのうち9,300ヘクタールがブドウ園。

粘土、石灰岩、砂の混合土壌。一部高品質の石灰岩が点在している。熟成が早いのが特徴。

シェア1%

面積は260,000ヘクタール、そのうち1066ヘクタールがブドウ園。

石灰岩はほとんど無く、多くは砂の土壌。熟成は早い。

他のエリアの土壌にはない特徴を持つので、独特の風味がある。

「ローマは1日にして成らず」ということわざがありますが、コニャックもまた最高級ブランデーに至るまでには長い歳月と歴史があります。

ここではコニャックの味のルーツにもなる、時代背景や、発祥の地であるコニャックの町の歴史について触れたいと思います。

今日のシャラント川の様子。風があるので流れは少し速め。

今日のコニャックは天気も良く暖かい!コートいらないくらいです。 pic.twitter.com/edrB1N3xBU— Brandy Daddy(ブランデーダディ) (@brandydaddy86) January 15, 2023

フランスの大西洋側、南西部に位置し、シャラント県にある人口約1万8千人ほどの町です。

町には町を半分に分けるようにしてシャラント川が流れています。

このシャラント川の存在はコニャックの歴史や町、ブランデーのコニャックにも大きく関わってきます。

キリスト教の聖地スペインのガリシア州サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路になっています。

1年間の気温の動きは日本と似ていて、夏は暑く冬は寒くなります。

I love visiting very old places in order to learn brand new things. This is a street in the old city of Cognac in France. pic.twitter.com/JIsn4yZGmd

— Christine Caine (@ChristineCaine) August 9, 2019

コニャックの中心部では、狭い石畳の路地が多く建物は16世紀の建築様式そのまま今でも数多く存在しています。

周辺にも博物館や美術館、教会など、まるでタイムスリップしたかのような当時の姿のまま残っています。

古くは塩の貿易で栄え、コニャックの発展の要となったシャラント川周辺には、たくさんのコニャック生産者とコニャックハウス、フランス大手コニャックメーカーであるヘネシー、マーテル、レミー・マルタン、クルボアジェもあり、体験ツアーなども行われておりハウスの見学や試飲などもすることができます。

コニャック美術館

J’ai profité de mon samedi matin pour visiter le musée Cognacq-Jay. Il conserve des peintures, sculptures et objets d’art du XVIIIe siècle. La visite est gratuite et très rapide, donc si vous avez une heure de libre dans la semaine, n’hésitez pas à y faire un tour 🤍 pic.twitter.com/v5roH2MgTp

— Troian (@Troian_Leroy) October 8, 2022

シャラント川

【フランスの一日🌄】アンリ4世が「王国で最も美しい川」と称したフランスのシャラント川流域に広がるコニャック。豊穣な自然だけではなく旧市街は素晴らしい建物を状態よく保存しており、2012年にはフランス・文化通信省から「芸術と歴史の街」の称号を獲得しました。

📷: https://t.co/oLeJOtiS5z pic.twitter.com/O6odv3V0n5— フランス大使館🇫🇷🇪🇺 (@ambafrancejp_jp) October 18, 2020

コニャックツアー

町の歴史は古く、3世紀頃ローマ皇帝マルクス・アウレリウス・プロブスによってブドウの生産が始まったとされています。

1337年にイギリスとフランスで起こった百年戦争が契機となり、シャラント地方のワインがイギリスに輸出されるようになります。

1400年代後半、コニャック出身のフランス国王フランソワ1世がシャラント川など地元の川を使って、コニャックの町で塩を取引できるようにします。

塩の貿易をしていたオランダ人はコニャック町のワインを仕入れオランダに持ち帰るようになりますが、船旅での輸送には時間がかかり品質保持に悩まされます。

そこでオランダ人はワインを蒸留し始めたのです。それをBrandwijnと呼び今日のBrandy(ブランデー)の起源が誕生します。

オランダに輸送されたワインは水が加えられていました。

その後、ワイン商人はワインを2回蒸留するようになります。

ワインを2回蒸留することでかアルコール濃度が増し、品質保持にもなり、更には輸送コストが下がることになります。

ワインは樽を用いて輸送されていました。そんな折、樽でワインを保管すると味や香りが豊かに変化することに気づき、蒸留されたワインは水が加えられずそのまま飲まれるようになります。

1700年代になると、シャラント川岸やその一帯には家族経営のワインハウスや樽製造や蒸留器を持つ醸造所などが多くできてきます。

その頃あたりから、今日の最高級コニャックブランドである「ヘネシー」や「レミーマルタン」を生む組織が現れます。

1800年に入ると、オランダ、イギリス以外にも北ヨーロッパ、アメリカなどにも交易は拡大していきます。

1900年代には、それまで樽で出荷していたのが現在と同じようなガラスボトルに変わります。

それに伴い木箱やコルク、ラベルの製造など関連する産業も増え、コニャックの町とコニャック造りは更なる発展を遂げていきました。

その後、ブドウ園に病気が蔓延したり、第二次世界大戦を経たりと幾つもの困難を乗り越え、法律や規制、基準などを設け、今やコニャックは世界150ヶ国以上に輸出される最高級ブランデーとして地位を獲得したのです。

近年は、ファッションブランド「ルイヴィトン」の親会社であるLVMHモエヘネシーが中国に進出し、中国でコニャック人気がおきておりコニャックの広がりは今も止むことがありません。

さて、コニャックの原材料であるブドウが如何にして芳醇な香りと深い味わいを帯びたコニャックとなっていくのか。

コニャック造りの核心である作り方について、ブドウの収穫から熟成までの工程を詳しく紹介します。

工程を知ると、コニャックが最高級ブランデーとされる理由や、世界中の人々を虜にする理由が見えてきます。

ブドウの収穫には最適とされている時期があります。

糖度と酸味のバランスが整い成熟に達するとされる、9月中旬に始まり10月中旬頃までの間に行われています。

現在では、ブドウの酸化や品質劣化防止、作業効率などから早い収穫が必要とされ、専用の機械によって収穫されることがほとんどですが、伝統的な手摘みで収穫を行っている農園もあります。

Le pressurage du raisin aura une influence déterminante sur la qualité finale du #Cognac #spirits pic.twitter.com/2dLHW9gS2A

— Cognac (@Cognac_Official) August 11, 2015

圧搾機は2種類使われています。

1つは従来主流であったバスケット式と呼ばれる、両側のプレートで圧縮し、容器が周りかくはんをするタイプ。

2つ目は空気圧を利用したタイプで、全体を均等に圧縮することが出来るのが特徴。

バスケット式よりも圧力を低く圧縮することも出来るため、圧縮によるタンニン(渋み成分)の発生を抑えることができることから、現在は主流となりつつあります。

蒸留にはアレンビックと言われる伝統的な蒸留器で行われます。

蒸留器は銅でできていて、設計や寸法などが法的に厳しく定められていており、それにより特徴的な形状からも伝統を感じることができます。

蒸留前のワインは、添加物などを加えることはできないことなどから酸性が強く、香りが引き立つという理由からアルコール度数の低いものが適しているとされています。

そうして、蒸留器のワインはまず最初に熱せられます。沸騰したワインから蒸気が発生し、蒸気になるとアルコールが凝縮されます。

蒸気は「スワンネック」という管を通り、今度は冷やされ、濃縮したワインになります。

この蒸留過程を2回行いそして、できあがるワインのアルコール濃度は約70%にもなります。

蒸留を終えたワインは樽に入れられ熟成されます。

熟成とは単に時間をかけワインを寝かせることではないのです。

熟成はワインと樽の結婚のようなもので、時間をかけワインと樽が化学変化や自然な作用によって、香りや味・色を育んでいく神秘的な工程なのです。

まずはそんな樽のことからご紹介します。

樽造りにおいても材質や造り方など、伝統と厳しい規定が設けられています。

樽に使われる木材は樹齢100年以上にもなるオークの木で、硬く多孔性のある性質を持っています。

オークの木からは豊かなバニラ風味の香りや色が得られることから、コニャック造りに好まれ使われています。

オークの木の中でもリムーザン、トロンサイという2種類のものがよく使われリムーザンはトロンサイよりも硬く多孔質のためタンニン(渋み)のバランスのいい仕上がりになるとされています。

トロンサイは柔らかめで木目が細かく、仕上がりは柔らかいとされています。

どの木材を使った樽で熟成するかが、味や香り、色の重要な要素になり、その選択がコニャックの特徴や個性に繋がるのです。

※以降、熟成され始めたワインをコニャックと呼びます。

樽の容量は350リットルが一般的で、熟成期間は最低でも2年以上と決められています。長いものでは100年以上熟成されているものまであります。

樽の中でコニャックは木材からタンニンなどを抽出しながらさまざまな化学変化が起きることで、濃縮され香りや味に変化が生じていきます。

樽は呼吸をしていてコニャックは空気と触れることにより、アルコールと水分が蒸発していきます。

蒸発は樽を保存する貯蔵庫の環境によっても違っていて、湿度の低い貯蔵庫では水分量は減りますがアルコール濃度の変化はさほどありません。逆に湿度の高い貯蔵庫では水分量はあまり減らず、アルコール濃度が下がっていきます。

貯蔵環境によって違いはありますが、樽の中のコニャックの量は年に約2、3%ずつ蒸発により無くなっていきます。

その蒸発は「天使の分け前」と表現され、熟成過程の必要な要素として好意的に捉えられています。

熟成期間は長ければ良いということにはなりません。

熟成期間が長すぎると品質が損なわれる可能性もあるのです。どのくらいの期間熟成させるかはセラーマスター(マスターブレンダー)と呼ばれる人が決めます。

コニャック造りの最終工程を担うセラーマスターはとても重要で、味覚や嗅覚の感覚が卓越し知識や経験を持ち合わせ、安定した判断が必要とされる責任ある存在です。

また、セラーマスターは熟成中、定期的にワインの味や香りを確認し、そこに純水や蒸留水を加えてアルコール濃度の調整なども行います。

そして、セラーマスターにはもう一つ重要な役割があります。

それは、ブレンドです。

熟成されたワインは単一(1種類)で熟成されることはほとんどなく、熟成年数の違うものをブレンド(混ぜて)しています。

ブレンドは、熟成されている樽の種類や熟成年数など、膨大なコニャックの種類や割合、配合により味や香りが複雑かつ深みや風味を帯びていくわけです。

そのブレンドの種類や割合、配合などのノウハウが各ブランドの特徴と違いを生んでおり、有名ブランドでは代々引き継がれてきた伝統的なノウハウがそこにはあるのです。

そうしてブレンドされたコニャックは、熟成年数に応じてグレード(品質等級)が付けられています。

| グレード名 | 熟成年数 |

| VS(VerySpecial/ベリースペシャル) またはThreeStars(スリースターズ) | 熟成年数2年以上4年未満 |

| VSOP(VerySuperiorOldPale/ヴェリースペリオルオールドペール) またはReserve(リザーブ) | 熟成年数4年以上10年未満 |

| Napoleon(ナポレオン)、Extara(エクストラ) | 熟成年数6年以上10年未満 |

| XO(ExtraOld/エクストラオールド) | 熟成年数10年以上 |

| Hors d’age (オール・ダージュ) | 熟成年数10年以上 コニャックメーカーが高品質なものとしてつけることがある |

| XXO(ExtraExtraOld/エクストラエクストラオールド) | 熟成年数14年以上 |

※2018年4月、VSOPは4~6年だったのもが4~10年へ、XOは6年以上だったものが10年以上になり、2018年12月、新たに熟成年数14年以上のXXOというカテゴリーができました。

グレードはBNICというコニャックの国家専門協会が定めるコニャックの公式の品質等級になります。

1番熟成年の若いコニャックがブレンドされてからの熟成年数に応じてグレードの呼び名が決まり、最低でも2年以上熟成したものでないとグレードは付きません。

他にもヴィンテージという単一の古いコニャックや、ヘリテージ(40年、50年、60年、またはそれ以上)と呼ばれるものもあります。

グレードは1つの指標になりますが、あくまでもブレンドされた1番若いコニャックからの熟成年数での評価なので、同じVSOPだとしてもブレンドされいる古いコニャックが10年のものもあれば30年のものもあるのでグレード一括りで語ることはできず、同じグレードの中でも様々な味わいがあり、それがまたコニャックの奥深さや面白さに繋がるわけです。

そして、コニャック造り最後の工程になるセラーマスターにより熟成を終える判断がなされると、樽からガラスの容器に移され熟成に終止符が打たれ、長く続いたコニャック造りは終わりを迎えます。

コニャックを語る上でおさえておくべき、5つのブランドがあります。

この5ブランドは世界のコニャック市場シェアの90%以上を占めています。

それぞれのブランドに特徴や個性、歴史があり、味わいや香りの違いがあります。

ここでは、各ブランドの特徴や歴史、現行品ラインナップと主に押さえておくべき基本情報や日本での相場価格などを詳しく紹介しています。

逆に言うと、ここで紹介されていないものは年代物や限定物など価値のあるコニャックかもしれません!?

フランスの企業、ジャス・ヘネシー&カンパニーのブランド。年間販売本数約5,000万本で、世界市場40%のシェアを持つ世界最大のコニャック生産企業。

1765年、アイルランド人リチャードヘネシーによって設立、その後一族で代々経営が受け継がれており伝統を活かしながらマーケティングやブランディングなど経営も素晴らしく、世界の著名人や企業とのコラボレーションを積極的に行っています。

また、シャンパンで有名なモエシャンドンとの合併、更には高級ブランド ルイ・ヴィトンとの合併をするなど、コニャック業界にとどまらず世界的に影響力のある企業です。

| 熟成年数 | 2~4年 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 3,000~3,500円 |

最高級コニャックブランド、ヘネシーの入門というべきスタンダードな1本。価格も比較的安価なことから、世界で最も飲まれているコニャックの1つです。

約40種類のコニャックがブレンドのされており果実のフルーティさを持ち、爽やかなバニラ、アーモンドの風味が感じられます。熟成年数が若いこともあり、ヘネシーの中では鋭く強い口当たりでアルコール感も強めです。

VSグレードは、日本にはあまり流通していませんが著名人やアーティストなどとコラボレーションした限定商品が多いのも特徴です。

ヘネシーvs 試飲

少し甘めな骨太で重厚感ある味わい。バニラや蜜の様な香りがするがやや控えめかな?これだけしっかりしてればシェークしてもブレなそうね。 pic.twitter.com/335flryE7v

— マーモ (@mamo114514) May 17, 2021

| 熟成年数 | 4~10年 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | フィーヌシャンパーニュ 9,000~12,000円 プリヴィレッジ 6,000~8,000円 |

現在の公式のラインナップにヘネシーのVSOPは2種類あります。

日本の正規品として売り出されているフィーヌシャンパーニュ(FINE CHAMPAGNE)と、海外では正規品となっているプリヴィレッジ(PriVillege)という2種類です。

日本と海外で分けられている理由は分かりませんが、ネットショップなどでどちらも入手することは可能です。

中身もフィーヌシャンパーニュの方は、グランド・シャンパーニュ、プチ・シャンパーニュのみで作られているとされているのに対して、プリヴィレッジはグランド・シャンパーニュ、プチ・シャンパーニュに加えてフィン・ボアなどでも生産されています。

価格差もフィーヌシャンパーニュの方が約2,000円ほど高いのですが、その差は使われているブドウ品種の差からもきているのかもしれません。同じヘネシーのVSOPですが、その違いを飲み比べてみるのも面白いと思います。

涼しくて気持ちがいいね。そんな金曜日の夕方はヘネシーvsopとコイーバのシガリロで始めていく🥳

サクっと吸いたい時はシガリロはとてもいいね。ヘネシーvsopはシガーとの相性もバッチリ👍値段も安くていい🥳🎉

十四代とシガーは全く合いません🤩 pic.twitter.com/nW5UO8sojA

— 四季 (@Sakeskey) September 2, 2022

| 熟成年数 | 10年以上 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 16,000~18,000円 |

ヘネシーのXOは世界で初めて“eXtra Old”の名が付いたコニャックです。

約100種類ものコニャックがブレンドされており、熟成期間は最低でも10年経過してブレンドされており古いものには70年も熟成されたものまであり、熟成年の平均年齢は45年とも言われています。

その味わいは複雑かつ深化し丸みを帯び、長い時間を経て樽との化学変化により芳醇でリッチな香りはVSやVSOPとは一線を画すものがあります。

XOには、グリーンボトルと言われている古いボトルがあったり、ボトルの色以外にもキャップの色やラベルなど年代での違いもあり、年代が古くなればなるほど貴重で価値が高くなります。また容量も1000mlのものがあったりと価格に違いが出てきます。

簡単には手にできる値段ではないですが、中古市場などでお手頃な価格で見つけた際は買いだと思います。

今日初めてヘネシーXOを飲ませていただいたのですが、ヘネシーVSとまるっきり違う。

上品な香り、味わい。

美味しかった。— Kou@Kukuri (Ba/作曲)3/21Kukuri縁MATSURI (@kou_ba) September 5, 2019

| 熟成年数 | 10年以上 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 11,0000~13,0000円 |

ヘネシーパラディーは、1979年にマスターブレンダーのモーリス・フィリューが祖父から受け継いだコニャックを使用して生み出しました。

100種類以上ものコニャックがブレンドされており、オーク樽のタンニンは長い時を経て浸み出しゆっくりと熟成されます。

最大にして唯一の目標は達成できなかったが、とにかく今シーズンも終了。

シーズンの楽しかった事、悔しかった事を思い出しながら、秘蔵のヘネシー パラディーを久々に味わう。

美味い。— しげ (@shige7973) December 8, 2018

| 熟成年数 | 10年以上 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 190,000~250,000円 |

ヘネシーパラディーアンペリアルは、7世代に渡ってマスターブレンダーを受け継ぐフィユー家のヤン・フィユーによって創作されたもので、現代ヘネシーの最高峰と言われています。

2011年にリリースされ、ボトル(容器)もデザイナーのステファニーバリーニがデザインし、洗練されたクリスタルと18カラットの金メッキラベルで造られていて、コニャックとともにボトルにも最高級な品格を醸し出しています。

| 熟成年数 | 10年以上 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 350,000~450,000円 |

創業者であるリチャードヘネシーの名が冠せられた、ヘネシーの最高級品。

使われているコニャックの熟成年は40年から200年のものまであり、味わいや香り風味に至るまで、ヘネシー一家の歴史と伝統を集約した1本です。

ボトルにも高級ブランドであるバカラ社製のクリスタルガラスが使われているなど、すべてにおいて最高級なものが使われています。

日本では、RICHARDのフランス読み「リシャール」と略して呼ばれることが多いです。

お店などでも中々お目にかかることがないですし、人を選ぶ価格ですので飲む機会はないかもしれませんが、1度は飲んでみたいコニャックです。

ミッシェル・ブランのマカロンとシェ・シバタ、御影高杉のショコラを食したなう。ちなみに本日のショコラに合わせたお酒はヘネシー最高級コニャックのリシャール♪

— ミッチー (@mittwi) February 10, 2010

5大コニャックハウスの中で最古のコニャックハウス。1715年にJean Martell(ジャンマーテル)によって設立されました。

フランスの酒造グループ、ペルノリカールの子会社マーテル・マム・ペリエ・ジュエのブランド。1番最初にVSOPのコニャックを造ったと言われています。

輸出においては、他ブランドではいち早く中国を中心とした、日本およびインドネシア、ベトナム、マレーシア、韓国などのその他のアジア市場に販路を見出し拡大しています。

| 熟成年数 | 2~4年 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 3,000~3,500円 |

マーテルのVSは2017年に新しくなり新しいものは「Single Distillery」とラベルに表記されるようになりました。Single Distilleryというのは単一蒸留所という意味で、複数のコニャックハウスのものを使うのではなく、蒸留・熟成・ブレンドを1つのコニャックハウスのコニャックだけで造ったということです。

日本ではバーや酒屋、中古市場など、新旧のVSを目にすることがあると思いますのでラベルの違いを知っておきたい所です。

また、価格帯がお手ごろですので新旧VSを飲み比べてみるのも面白いかもしれません。

| 熟成年数 | 4~10年 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | レッドバレル 4,500~6,000円 メダイヨン 6,000~10,000円 |

マーテルのVSOPは2018年に「エイジド・イン・レッドバレル」という、ボトルにマーテルの象徴であるツバメがデザインされたものに変わりました。

それまでは、「メダイヨン」という流線形のボトルに、ルイ14世の横顔が描かれているラベルのものでした。味などもレッドバレルとメダイヨンとでは違いがあります。

レッドバレルは名前にもあるように色合いに赤みがあり、フルーティーで飲みやすく、マーテルの人気ラインであるコードンブルーと似ています。

一方メダイヨンは、スパイシーで渋みや苦味があり力強さが特徴なので、同じブランドの同じVSOPでも違いがあります。こういった違いが後に、「○○年のVSOPは今と違って・・・」といった具合に歴史や語り草になるのがコニャックの楽しさの1つでもあると思います。

価格差も現行品のレッドバレルよりも生産が終了したメダイヨンの方が高くなってきており年を追うごと価格にひらきが出てくると思われます。

新商品案内

コニャック マーテルVSOP1715年創業、大手コニャックでは最古の歴史。地酒のコニャックを王侯貴族の愛飲酒にのし上げたのはマーテル。規模、歴史、美食家からの信頼度からコニャックを代表する銘柄。

これは旧ボトル。アーモンド、いちじく、オレンジ煮。貴族の飲み物🏰 pic.twitter.com/X4yxxP12Aa

— Bar12 マスターフジ (@bar12tw) March 25, 2019

| 熟成年数 | 10年以上 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 14,000~16,000円 |

マーテルと言えばコルドンブルーと言われる、1912年に誕生してから100年、コニャックとしての地位を築き今も通の支持を受け続けている商品です。

コルドンブルー(CORDON BLUE)とはフランスで名誉ある騎士団に送られた栄誉ある青いリボンの勲章の事を指します。

約150種類を超えるブレンド、6大産地の中でも希少なボーダーズの品種が多く使われていることがコルドンブルーの要であり、その味わいが今もなお人気であり続けている理由であると思います。

安価でないにも関わらず、長い間守り続けてきた伝統と味、功績から2017年にISC インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ 金賞受賞しています。

安価ではないですが人気の商品なので市場に出回っているため、中古市場で購入してみるのもありだと思います。

#平成最後 の #プレミアムフライデー な今日は、ちょっと良いブランデーをご紹介。

「マーテル コルドンブルー」は、5大コニャックに数えられ、中でも特に歴史の古いマーテル社の逸品。

「飲む香水」と呼ばれる程の華やかな香りで、グラスが空いても余韻が続きます。#かっぱ橋#フレーバーランド pic.twitter.com/P95F2G5lCW— かっぱ橋 フレーバーランド (@flavor_land) April 26, 2019

家に眠ってたマーテル コルドンブルーのリッター瓶、4万3千円で売れた🙏🙏🙏 pic.twitter.com/jYL2IkIgfa

— Tatzma the Joyful (@TatzmaTheJoyful) April 6, 2018

今宵の晩酌ブランデーはコニャック マーテルシャンテルーパースペクティブ(^^)

優しいコニャックを求めてる時に飲むやつ。

スイスイと身体に溶け込む。 pic.twitter.com/C5ddpCRf3B— Brandy Daddy(ブランデーダディ) (@brandydaddy86) November 21, 2023

| 熟成年数 | 14年以上 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 32,000~36,000円 |

約450種類以上がブレンドされたマーテルの最高級ラインであるシャンテルー パースペクティブ。

現在、日本の公式サイトではシャンテルーパースペクティブがラインナップされていますが、海外公式サイトではシャンテルー パースペクティブはもうラインナップされておらず、シャンテルーXXOというものになっています。

というのも、XXOというグレードは2018年新たにできたカテゴリで2017年にヘネシーが初めてXXOなるものを独自に売り出したことで協会と裁判にまで発展する経緯がありました。

結果、2018年に正式にXXOとカテゴリーが新たに設けられ、ヘネシーに続きマーテルも2019年にXXOカテゴリの商品を発売したのがシャンテルーXXOなのです。

シャンテルーパースペクティブですが、日本市場ではあまり出回っていないですし、変わったばかりのシャンテルーXXOに関してはまだ入手することや飲むことは難しいと思います。

今後はシャンテルー パースペクティブは無くなりシャンテルーXXOが主流となっていくので、シャンテルー パースペクティブは希少になり価値も上がっていくと思うので見かけた際は購入しておくのをおすすめします。

レミーマルタンは「ルイ13世」に代表されるコニャックを有するフランスのブランドです。

レミーマルタンのコニャックはロゴにフィーヌシャンパーニュと明記してるように、コニャック造りに使用するブドウの産地をグランドシャンパーニュとプティット シャンパーニュで造ることにこだわっています。

こだわりは産地だけでなく、一般的には除かれる沈殿物をろ過せずに蒸留する方法や300年以上にも渡る歴史と伝統、魂を今もなお守り続けているメーカーです。

レミーマルタンは日本の市場では、現行品よりも過去の年代物や非売品、限定品などが中古市場で目にできるのも特徴です。

| 熟成年数 | 4~10年 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 3,500~4,500円 |

初めてVSOPを造ったのがこのレミーマルタンのVSOPで、1927年にセラーマスターアンドレルノーによって造られました。

2010年にはスピリッツビジネスコニャックマスターズ(英国)で金メダルを獲得しています。

グランドシャンパーニュ(55%)とプティット シャンパーニュ(45%)で造られたコニャックをこの価格で味わえるのは貴重で、それに加え飲みやすさも相まって世界中で昔から現在に至るまで人気があります。

今夜の洋酒🥃

フランスのレミーマルタン V.S.O.P

銘柄は良く知っているけれど、買って呑むのは初めて

バニラやナッツ、熟したアプリコット、焼きりんごなどの香りと…他にも何か感じるけれど語彙力がなく表現し切れず😂

複雑に織り成す香りと熟した果実のような円やかで洗練された味わい#コニャック pic.twitter.com/XLSGcRr5PL— 智ㄘん🍶 (@mikomiko0038) September 18, 2020

| 熟成年数 | 10年以上 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 13,000~16,000円 |

レミーマルタンのXOは1981年、セラーマスターのアンドレ・ジローによって造られました。

熟成期間10年以上、400以上のオードヴィー(原種)、グランドシャンパーニュ(85%)プティット シャンパーニュ(15%)とザ・高級コニャックというべき1本。

気軽に手にできる価格ではありませんが、このクオリティからすれば決して高くはなくお得と言えるのではないでようか。

2014年にはサンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティションで金メダルを受賞しています。

大好物レミーマルタンXO

豊潤すぎるって〜♪(´ε` ) pic.twitter.com/2h72FIhqnC— だるまん家 (@darumanooshie) February 8, 2015

| 熟成年数 | 6~10年 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 5,000~6,000円 |

高級高品質でありながらも手の届く価格で人気があり、以前は日本でもよく出回っていました。現在、日本・海外とも公式サイトのライナップにはありませんが、中古市場では購入することもでき、現行品ではなくともお目にかかることの出来るグレードです。

レミーマルタンのナポレオンというらしい めちゃうまです pic.twitter.com/WgYMOZ9fYU

— なっさん (@ec8_IZM) June 25, 2018

| 熟成年数 | 40年以上 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 280,000~350,000円 |

レミーマルタンの最高級品となるルイ13世。

1874年に誕生して以来、100年をゆうに超えた歴史あるコニャックであり、レミーマルタンの歴史と伝統を形にしたようなコニャックと言えます。

グランドシャンパーニュ100%使用し、1200種のブレンド、最低熟成年数40年以上と、どこを取っても高品位な仕上がりとなっています。

日本の公式サイトではライナップにはありませんが、海外ではルイ13世用の公式サイトが設けられていたり、ルイ13世ブティックなる店舗も存在しています。

現行品は平行輸入で30万円で手にすることはできますが、現行でない以前のものであれば10万円代で手にすることもできます。

インパクトのある容器のデキャンタは高級ブランドのバカラ社製のクリスタルグラスのため、容器だけでも取引されていたりと付加価値やコレクター心を掴むようなところも長く人気であり続けている理由でもあります。

お誕生日の人と飲んでるなう😍

レミーマルタン ルイ13世

知ってる人なら憧れる酒である…うんめぇ… pic.twitter.com/jYNLhz8dJF— ぱぱ やまとなでしこ (@ymtndskpapa) May 30, 2017

クルボアジェのロゴにある絵はフランスの皇帝ナポレオンだと言われています。

ナポレオンが国外に追放された際もクルボアジェのコニャックを持っていったほど好んでいました。そんな背景から、「ナポレオン」と名付けられたコニャックを造り、それが熟成年数のグレードの呼び名である「ナポレオン」ができたとされています。

もともとはパリにあった会社を品質追求のためコニャック(地名)のシャラント河に移動したり、イギリスやアメリカの企業に買収を経て、現在は日本の飲料メーカーのサントリーが株主となっています。

幾つかの買収などを経たことで、同じグレードのコニャックでもラベルやデザイン違いのものが存在しています。

日本ではコニャック好きでないと馴染みがないかもしれませんが、エッフェル塔が誕生した際のセレモニーの乾杯のお酒として使われるくらいの知名度と伝統があります。

サントリーが株主になったことで今後、目にすることも多くなるかもしれません。

| 熟成年数 | 4~10年 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 3,000~4,000円 |

現在クルボアジェのVSOPは、海外と日本とでランナップもラベルデザインも違います。全てを飲み比べていないので分かりませんが、中身や味もそれぞれに違いがあります。

日本にはVSOPとVSOPルージュという2種類あり、値段も公式サイトではVSOPが8,700円、VSOPルージュが3,800円と、VSOPの方が倍以上高くなっています。

しかしネットショップなどでは、VSOP、VSOPルージュ、海外VSOPそれぞれ3,000~4,000円くらいで手に入れることができます。

同じブランドのVSOP3種を飲み比べてみるのも面白いと思います。

何となくコニャック飲みたい気分。

てことでクルボアジェVSOPルージュと

うなぎパイ頂きます。程よい重厚感がありつつ、さらっと飲める。

そこまで高くないので、コスパ的に

リッチな気分を味わえて最高です。#ブランデー pic.twitter.com/dMY0tPa4pL— 百年熟成 (@aged100years) November 17, 2022

| 熟成年数 | 10年以上 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 11,000~14,000円 |

1986年国際ワイン・スピリッツコンテストで優良コニャックに選ばれています。クルボアジェのXOも海外製品と日本製品でボトルとラベルは違います。

日本のラインナップで手に入るものの中では一番グレードが高いものになりますが、海外ラインナップでは、エクストラやエッセンス・ドゥ・クルボアジェなどがあります。

母型の祖父の家からもらってきたクルボアジェ XO

20年間封を開けずに放置されていたもので、実質40〜45年熟成になる

口に含んだ時のブドウの香りの広がり方の良さは他のブランデーの追随を許さない

今後これ以上の酒を飲むことができないと確信する pic.twitter.com/6nzvCg4Mvm— TAKE (@bamboohouse42) April 30, 2019

| 熟成年数 | 10年以上 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 年代により様々 |

クルボアジェと言えばナポレオンを外すことはできません。

現行ではもうラインナップされていませんが、長い歴史から様々なタイプのものが存在するため、現在中古市場では出回っています。

数が出回っていることから価格も1万円以下のものから、バカラのグラスの高価なものまで手にいれることができます。

クルボアジェの原点でもあるナポレオンでヴィンテージのコニャックを味わってみてはいかがでしょう。

クルボアジェ ナポレオン試飲しました。

右が1973年、左は60年代と思われます。若干の違いはあれどどちらも美味しい!お米に例えるなら県産つや姫の産地別を比べてる様な…つまり特Aです(笑) pic.twitter.com/UUa9dPHx59— Bar12 マスターフジ (@bar12tw) March 14, 2019

カミュは5大コニャックブランドの中では若いブランドになりますが、それでも150年以上の歴史があります。

5大ブランドの中で唯一の家族経営の企業で、代々伝わる製法や伝統を現在も守り続けています。

カミュはコニャック産地であるボーダーズエリアの大部分を保有しており、ボーダーズで育つブドウを多く使われていることで、カミュ独自の味に繋がっています。

現在、日本ではアサヒビール株式会社がカミュの販売を行っているため、日本での知名度は上がってくると思われます。

| 熟成年数 | 4~10年 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 4,000円前後 |

カミュのVSOPは価格も安価で手にしやすく入門的な1本です。アサヒが販売していることもあり、バーや酒屋など目にする機会もあるかと思います。

ボルドリーの味わいを持つカミュを気軽に堪能できるのでおすすめです。

今日はコニャック、カミュVSOPエレガンス。ブランデー久しぶりなので凄く葡萄感じます🍇。刺激少なく甘さも程よく飽きずに楽しめます( ´ ▽ ` ) pic.twitter.com/c1WIIBbYCm

— としひで@ウイスキーラバーズ名古屋2023 (@toshihide23) July 12, 2018

| 熟成年数 | 10年以上 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 10,000~12,000円 |

カミュのXOには2種類あり、エレガンスはスタンダードなタイプ。

他のブランドのXOに比べて価格が安価。熟成年数10年を超すXOをこの価格で味わえるのは嬉しくなります。

飲みやすいという理由からも日本では人気があります。

ビックカメラの新宿西口店で試飲カウンターがあるのでカミュXOを飲んでみた。ブランデーハマるなこれ pic.twitter.com/uIUnsvLqpn

— おこめ (@kuidaore_ohyo) June 23, 2019

| 熟成年数 | 10年以上 |

| 容量 | 700ml |

| アルコール度数 | 40度 |

| 市場相場 | 13,000~15,000円 |

もうひとつのXOであるボルドリーXO。

カミュ好きはもちろんのこと、コニャック好きには飲んでもらいたい1本です。

このボルドリーXOは名前にもあるように、ボルドリーエリアで獲れたぶどうのみで造られているコニャックですので、これでしか味わえない特徴的なコニャックになります。

ボルドリーのみで造られているコニャックはこれだけなので1度は飲んでみたい1本です。

ブランデーと聞くと、「バーのカウンターでグラスに少量のお酒を注いで時間をかけてゆっくりと飲む・・・。」そのような想像をしていませんか?

ヴィンテージコニャックなどの古いものは、香りや色、時間の経過による味の変化など、じっくりと時間をかけ飲むのをおすすめしますが、熟成年の若いコニャック等は若さならではの個性を活かしてカクテルにしたりと様々な飲み方があります。

ここではコニャックの味や香りを最大限に引き出すグラスの種類やカクテルやサングリアなどの飲み方とユニークなコニャックの使われ方などを紹介したいと思います。

「果物に入れて飲む!?」そのような飲み方もあり、ブランデー、コニャックのイメージが変わるかもしれません。

コニャックを最大限に堪能するにはスタンダードであるストレートという飲み方でしょう。グラスに注ぎそのまま味わう飲み方で、味や香りをダイレクトに感じられます。

ストレートで飲む際、代表的なグラスが2種類あります。チューリップグラスとバルーングラスと呼ばれるグラスです。

氷を入れて飲むスタイルです。

温度変化や氷が溶けていくことで濃淡を味わうことができます。

ストレートよりも飲みやすくなますし、飲むタイミングや一緒に合わせる食べ物などをストレートほど選ばずに飲むことができます。

「コニャックをカクテルで飲むなんて勿体ない!」と思う方もいるかもしれませんが、コニャックをカクテルで飲むスタイルは100年以上も前からあるんです。

海外では近年、若者を中心にコニャックをカクテルで味わうのが人気となっています。

コニャックの楽しみ方のバリエーションやコニャック初心者の方など、コニャックを好きになるきっかけの1つとして試してみてはいかがでしょうか。

コニャックと葡萄のカクテル。凍らせた葡萄を氷代わりにコニャックとトニックウォーターで。マリアージュとしか言いようがない。 pic.twitter.com/zOW8meJ1l4

— うさぎさぎ (@sgt_usagi) October 24, 2016

近年、居酒屋などでも定番となったハイボールがありますが、そのブランデー版ですね。

ハイボールはウィスキーをソーダー等で割ったものですが、コニャックをトニック(炭酸水に柑橘系エキスや糖分を加えたもの)で割るスタイルです。

炭酸の喉ごしとコニャックを味わえる飲み方です。

みかん浸漬コニャックでサイドカー

これは間違いない。みかんの甘みがコニャックに溶け出て、レモンの酸味との良い繋ぎになってる。後からくるみかんの甘味がいやらしくなくていい。 pic.twitter.com/3AmaqBfQRM

— hal mamoru (@hal1999999) December 18, 2022

オレンジリキュールとレモンが使われているカクテルで、バーであれば世界中どこに行ってもラインナップされているスタンダードなカクテルです。

柑橘系の爽やかさでさっぱりとしているが、飲み進めていると酔いが回っていたなんてことも。

最後は神楽坂下のバー鎹へ。

先程の店で食べた濃厚なチーズの味がまだ口の中に残っているので、濃い甘さのアマレットとコニャックのフレンチコネクションを注文。 pic.twitter.com/ijOP6L4XbK— 如月真弘 (@mahirokisaragi) April 14, 2018

コニャックをアマレットというアーモンド風味のリキュールで割ったカクテル。

コニャックとアマレットだけというシンプルな飲み方で、コニャックそのものの味わいをベースにアーモンドの風味がプラスされたシンプルなカクテル。

赤ワインにフルーツ、コニャックとラムを贅沢に。大人のサングリアです。 pic.twitter.com/F4qozytaHy

— BAR CRUISE 雑色 (@crucrubar) May 23, 2014

コニャックにワインとフルーツを加えた飲み方。日本の梅酒の海外版とでも言えるでしょうか。

コニャックは白ワインを熟成させたお酒ですからワインとの相性は良く、フルーツを加えることでフルティーさを堪能できる飲み方になり女性に好まれるスタイルです。

ホットブランデートディ

ブランデー、砂糖、お湯、レモンスライス、クローブ、シナモン。ホットトディは蒸留酒に甘味料を加え、それを熱湯で割ったカクテルのこと。スパイスはお好みで♡http://t.co/SAQfClCdy6 #カクテル譚 pic.twitter.com/QU9F0LsUmS— みずはら mizuhara : 💉💉💉💉 (@gibbous_leo) July 16, 2015

コニャック、シロップやはちみつ、レモン、シナモンをお湯で割って飲むスタイルです。温めたことによって増すアルコールの香りとシナモンのスパイシーな香りを味わえます。

寒い冬の時期や、フランスでは風邪をひいた際に飲むと良くなると言われていたりもします。

甘夏とコニャック。

季節のホットチョコレート。

自分を甘やかしてるとこ😌 pic.twitter.com/NS2FGMFojj— さちこ (@shouri_S) March 24, 2022

ブランデーとナッツやチョコの相性は良いとされており飲む際に付け合わせとして食べることはありますが、このコニャックホットチョコレートはチョコレートと牛乳などとコニャックを使った暖かい飲み物です。

甘さとコニャックの持つビターな味わいと風味や香りを楽しめます。

お昼からコニャックをストレートで飲むのは気が引けたりもしますが、コニャックホットチョコレートであればランチの後などに飲むのもいいですし様々な場面でコニャックを味わうことができます。

なんともインパクトのある飲む方ですが、中世のフレンチのメニューにもあった伝統のある「食べ方?飲み方?」です。

最近では見かけませんが、日本ではバブル期にバーなどで提供している所もありました。近年ではコニャックが入ったグラスにメロンの果肉を入れるスタイルの方が目にすることが多いかもしれないです。

メロンの甘さとフルーティさをダイレクトに味わえる飲み方です。

コニャックは長い歴史と伝統のあるお酒でここで紹介したコニャックの世界は、基本の部分でヴィンテージコニャックなどまだまだ奥深い世界があり終わりのない楽しみがあるのもコニャックが人を魅了する理由です。

意外とあるのが、今まで知らなかったことで気づけなかっただけで、人からもらっていたり、家に眠っていたなんてことがあります。

ここで紹介していないコニャックはヴィンテージコニャックの可能性もあるので、飲んでみるもいいですし、もしかするととても高値で引き取ってくれたりするかもしれませんので調べてみてください。